<와이어드> 매거진의 편집장이었던 케빈 켈리는 '1000명의 팬만 있으면 먹고 사는데 지장이 없다'는 이야기를 한 적이 있습니다. 2008년에 내놓은 이 아이디어는 매우 충격적인 반향을 불러 일으켰고, 켈리는 2017년에 그 이야기를 약간 수정해서 자기 블로그에 올려 놓았습니다.

The Technium: 1,000 True Fans (kk.org)

1,000 True Fans

This is an edited, updated version of an essay I wrote in 2008 when this now popular idea was embryonic and ragged. I recently rewrote it to convey the core ideas, minus out-of-date details. This revisited essay appears in Tim … Continue reading →

kk.org

크라우드펀딩이라는 것이 존재하지 않던 시절에 이런 아이디어를 내놓았다니 참 그럴듯하기도 하고, 1000명은 쉽냐...는 생각이 들기도 합니다. 아무튼 케빈 켈리는 콘텐트 생산자를 전제로 이런 이야기를 했지만, 다른 어떤 사업에도 사실 적용될 수 있는 이야기라는 생각이 듭니다. 뉴스레터 생산자든, 어떤 형태의 '구독형' 아이템이든.

영어로 쓰인 문장이 가끔 희한하게 꼬여 있기도, 좀 어려운 말을 쓰기도 해서 읽기 만만치 않은 부분이 있었는데, 한글로 번역해서 올려둡니다. 물론 파파고의 도움을 받았고, 그래도 말이 안 되는 부분을 제가 한글로 손을 대서 다듬었습니다.

대략 이런 내용입니다.

1000명의 진정한 팬:

이것은 제가 2008년에 쓴 에세이의 편집, 갱신된 버전(주: 2017년)입니다. 그 지금은 널리 퍼진 이 아이디어는 당시에는 초기 단계에 있었고 빈틈도 많았습니다. 저는 최근에 핵심 아이디어를 전달하기 위해 그것을 다시 썼습니다. 시대에 뒤떨어진 세부 사항을 제외하고요. 이 재검토된 에세이는 팀 페리스의 신간 "타이탄의 도구"에 등장합니다. 저는 1,000명의 진정한 팬들의 개념이 일을 만들거나 일을 성사시키는 사람들에게 유용할 것이라고 믿습니다. (필요없는 부분 생략). — KK

성공적인 창작자가 되기 위해서는 수백만 달러가 필요하지 않습니다. 수백만 달러 또는 수백만 고객, 수백만 고객 또는 수백만 팬이 필요하지 않습니다. 공예가, 사진가, 음악가, 디자이너, 작가, 애니메이터, 앱 제작자, 기업가 또는 발명가로 생계를 유지하기 위해서는 수천 명의 진정한 팬들만 있으면 됩니다.

진정한 팬은 여러분이 생산하는 모든 것을 살 수 있는 팬으로 정의됩니다. 이 열렬한 팬들은 여러분이 노래하는 것을 보기 위해 기꺼이 200마일을 운전해 찾아올 것입니다. 그들은 여러분의 책의 하드커버와 페이퍼백, 그리고 오디오북을 살 것입니다. 그들은 여러분이 다음에 내놓을 여러분의 작은 피규어까지도 현물을 보지도 않고(sight unseen) 구입할 것입니다. 그들은 무료 유튜브 채널의 베스트 모음 DVD 버전에 대한 비용을 지불할 것입니다. 그들은 한 달에 한 번씩 여러분의 요리사의 테이블에도 부르면 올 것입니다. 이런 진정한 팬(슈퍼 팬이라고도 함)이 약 1,000명이라면, 생계를 유지할 수 있습니다. 큰 돈을 버는 것이 아니라 생계를 유지하는 것에 만족한다면 말입니다.

수학의 원리는 이렇습니다. 당신은 두 가지 기준을 충족해야 합니다. 첫째, 여러분은 각각의 진정한 팬들로부터 평균적으로 100달러의 이익을 얻을 수 있는 충분한 양을 매년 만들어야 합니다. 이는 일부 예술 및 비즈니스에서 다른 분야보다 쉽게 수행할 수 있지만, 새로운 팬을 찾는 것보다 기존 고객에게 더 많은 것을 제공하는 것이 항상 더 쉽고 낫기 때문에 모든 분야에서 훌륭한 창의적 도전입니다.

둘째, 팬들과 직접적인 관계를 맺어야 합니다. 즉, 그들은 당신에게 직접 지불해야 합니다. 음악 레이블, 출판사, 스튜디오, 소매업체 또는 기타 중간 업체로부터 받을 수 있는 수수료의 작은 비율과는 달리, 고객은 고객의 모든 지원을 유지할 수 있습니다. 만약 여러분이 각각의 진정한 팬들의 100달러를 모두 가지고 있다면, 여러분은 연간 100,000달러를 벌기 위해 단 1000명의 팬만 필요합니다. 그것은 대부분의 사람들이 먹고 살기 충분한 돈입니다.

1,000명의 고객은 100만 명의 팬을 목표로 하는 것보다 훨씬 더 실현 가능합니다. 수백만의 돈을 지불하는 팬들은 특히 당신이 시작할 때 촬영할 수 있는 현실적인 목표가 아닙니다. 하지만 천 명의 팬들은 할 수 있습니다. 여러분은 심지어 천 개의 이름을 기억할 수 있을지도 모릅니다. 하루에 진정한 팬을 하나 더 추가한다면, 1,000명을 얻는 데 몇 년밖에 걸리지 않을 것입니다.

1,000이라는 숫자가 절대적인 것은 아닙니다. 그 중요성은 대략적인 자릿수에 있습니다. 천 단위는 백만 단위의 1/10의 1/10의 1/10이라는게 중요하죠. 실제 정확한 숫자는 사람마다 조정해야 합니다. 진정한 팬 1인당 연간 50달러만 벌 수 있다면 2,000달러가 필요합니다. (반대로 팬 1인당 연간 200달러를 판매할 수 있다면 500명의 진정한 팬만 필요합니다.) 또는 연간 7만 5천 달러만 있으면 생활이 가능한 경우, 목표를 하향 조정할 수 있습니다. 아니면 듀엣이거나 파트너가 있다면 2,000명의 팬을 얻기 위해서는 2를 곱해야 합니다. 팀을 위해서는 더 많은 것을 곱해야 합니다. 하지만 좋은 소식은 진정한 팬층의 증가는 팀의 규모에 비례하여 기하학적이고 선형적이라는 것입니다. 팀을 33% 늘린다면 팬층을 33%만 늘리면 됩니다.

진정한 팬의 지지도를 계산하는 또 다른 방법은 1년 회비로 그분들의 하루치 임금을 받는 것을 목표로 하는 것입니다. 당신은 그들이 하루 임금을 기꺼이 낼 만큼 충분히 그들을 흥분시키거나 기쁘게 할 수 있습니까? 그것은 높은 수준이지만, 전 세계적으로 1,000명의 사람들에게 불가능한 것은 아닙니다.

물론 모든 팬들이 대단한 것은 아닙니다. 천 명의 진정한 팬들의 지지가 생계를 유지하기에 충분할 수도 있지만, 모든 진정한 팬이 한 명 있을 때, 두세 명의 일반 팬들이 있을 수도 있습니다. 중심에 진정한 팬이 있고 주변에 더 넓은 일반 팬이 있는 동심원을 생각해 보세요. 이러한 일반 팬들은 가끔 당신의 창작물을 구매하거나 한 번만 구매했을 수 있습니다. 하지만 그들의 일상적인 구매는 당신의 총 수입을 확대합니다. 아마도 그들은 슈퍼 팬들의 50% 정도만을 추가로 가져올 것입니다. 하지만, 진정한 팬들의 열정이 일반 팬들의 후원을 증가시킬 수 있기 때문에 당신은 슈퍼 팬들에게 집중하기를 원합니다. 진정한 팬들은 여러분의 수입의 직접적인 원천일 뿐만 아니라 일반 팬들을 위한 여러분의 주요 마케팅 세력입니다.

팬들, 고객들, 고객들은 항상 있었던 존재들이죠. 새로운 점은 무엇입니까? 몇 가지. 옛날에는 고객과의 직접적인 관계가 기본 모드였지만, 현대 소매업의 이점은 지난 세기에 대부분의 창작자들이 소비자와 직접적인 접촉을 하지 않았다는 것을 의미했습니다. 종종 출판사, 스튜디오, 레이블 및 제조업체조차도 고객의 이름과 같은 중요한 정보를 가지고 있지 않았습니다. 예를 들어, 수백 년 동안 사업을 해왔음에도 불구하고 뉴욕의 어떤 출판사도 핵심 독자와 헌신적인 독자의 이름을 알지 못했습니다. 이전 창작자들에게 이러한 중간 매개체(그리고 종종 둘 이상)의 존재는 성공을 거두기 위해 훨씬 더 많은 청중이 필요하다는 것을 의미했습니다.

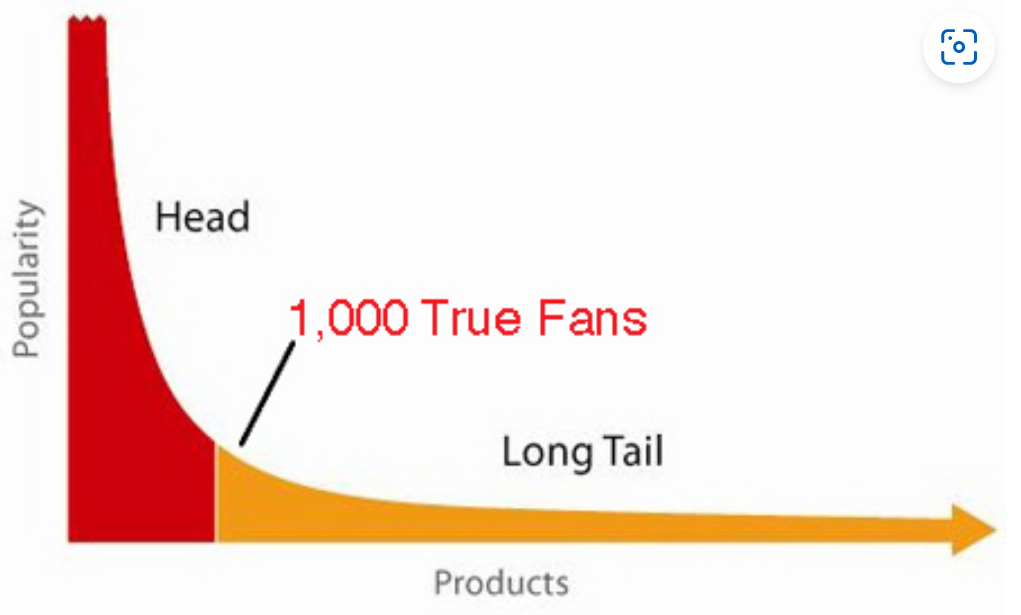

제작자가 전체 가격을 유지할 수 있는 이 새로운 능력은 혁신적이지만, 두 번째 기술 혁신은 그 힘을 더욱 증폭시킵니다. 피어 투 피어 네트워크(웹과 같은)의 기본적인 장점은 가장 잘 알려지지 않은 노드와 가장 많이 사용되는 노드 사이의 거리가 단지 단 한 번의 클릭 뿐이라는 것입니다. 다시 말해, 가장 잘 알려지지 않은 과소 판매된 책, 노래 또는 아이디어는 베스트셀러 책, 노래 또는 아이디어에서 단 한 번의 클릭 차이일 수 있습니다. 웹이 부상한 초기에 eBay, Amazon, Netflix 등과 같은 대규모 콘텐츠 및 제품 수집자들은, 가장 적게 판매되는(하지만 수적으로는 대다수인) 무명 아이템의 총 매출을 합하면, 몇 안 되는 베스트셀러 아이템의 매출과 비슷하거나, 초과할 것이라는 사실을 알게 되었습니다.

Chris Anderson(Wired의 후임자)은 이 효과를 "The Long Tail"이라고 이름 지었습니다. 이 효과는 판매 분포 곡선의 시각적 그래프 모양을 위해 만들어진 것입니다. 몇 안 되는 베스트셀러의 수직적 그래프 오른쪽으로 수많은 별볼일 없는 상품들이 긴 "꼬리"를 형성하는, 거의 끝없는 품목 라인의 그래프입니다. 하지만 꼬리의 전체 면적은 머리만큼 컸습니다. 이러한 통찰력을 바탕으로, 집계자들은 청중들이 잘 알려지지 않은 항목을 클릭하도록 장려하는 데 큰 동기를 부여했습니다. 그들은 긴 꼬리에 있는 희귀한 창조물에 주의를 돌리기 위해 추천 엔진과 다른 알고리즘을 발명했습니다. 심지어 구글, 빙, 바이두와 같은 웹 검색 회사들도 긴 꼬리를 이용해 광고를 판매할 수 있기 때문에, 무명의 검색자들에게 보상하는 것이 그들의 이익에 부합한다고 생각했습니다. 그 결과 가장 모호했던 것이 덜 모호해졌습니다.

만약 여러분이 지구상에 있는 2백만 개의 작은 마을들 중 어느 곳에 살고 있다면, 여러분은 그 동네에서 데스 메탈 음악을 좋아하거나, 귓속말에 흥분하거나, 왼손 낚시 릴을 원하는 유일한 사람일 수도 있을 것입니다. 웹이 있기 전에는 그 욕구를 결코 충족시킬 수 없었겠죠. 그냥 혼자 자신만의 즐거움에 빠져 있었을 뿐일 겁니다. 그러나 이제 만족도는 클릭 한 번으로 확인할 수 있습니다. 크리에이터로서 여러분의 관심사가 무엇이든 간에, 1,000명의 진정한 팬들은 클릭 한 번이면 됩니다. 제가 아는 한, 인터넷에 팬 기반이 없는 것은 아무것도 없습니다. 제품도, 아이디어도, 욕망도 없습니다. 모든 것이 만들어지거나 생각되는 것은 적어도 백만 명 중 한 명은 흥미를 끌 수 있습니다. 그것은 낮은 수준입니다. 하지만 백만 명 중에 한 명만 관심이 있다면, 전 지구상에는 그 숫자가 7,000명에 이를 것입니다. 그것은 백만 명 중의 한명 이하만이 열광적으로 좋아하는 특이한 취향도 1,000명 이상의 진정한 팬들을 찾을 수 있다는 것을 의미합니다. 요령은 실질적으로 팬들을 찾는 것, 더 정확하게는 팬들이 여러분을 찾도록 하는 것입니다.

여기서 중요한 것이 있습니다. 대기업, 중간 기업, 상업 생산자들은 이런 1000명의 진정한 팬들과 연결하기에는 적합하지 않습니다. 그들은 조직의 본질에 따라 틈새 시장과 소비자를 찾고 제공할 수 없습니다. 그것은 롱테일이란 크리에이터인 당신에게 활짝 열려 있다는 것을 의미합니다. 당신은 백만 명 중 한 명의 진정한 팬을 갖게 될 것입니다. 그리고 최근 소셜 미디어의 혁신을 포함하여 연결을 위한 도구는 계속해서 개선되고 있습니다. 1,000명의 진정한 팬들을 크리에이터 주변에 모으는 것이 그 어느 때보다 쉽고, 그들을 가까이 두는 것이 더 쉽습니다.

진정한 팬 제작자에게 서비스를 제공하는 많은 새로운 혁신 중 하나는 크라우드펀딩입니다. 팬들이 다음 제품에 자금을 대도록 하는 것은 천재적인 일입니다. 모두 윈윈. 전 세계적으로 약 2,000개의 다양한 크라우드 펀딩 플랫폼이 있으며, 그 중 많은 것들이 특정 분야에 특화되어 있습니다. 과학 실험, 밴드 또는 다큐멘터리를 위한 기금 마련입니다. 각각은 전문적인 관심사 외에도 고유한 요구사항과 다른 자금 지원 모델을 가지고 있습니다. 일부 플랫폼은 "전부 아니면 전무"한 자금 조달 목표를 요구하고, 다른 플랫폼은 부분 자금 조달을 허용하며, 일부 플랫폼은 완료된 프로젝트를 위해 자금을 조달하며, Patreon과 같은 일부 플랫폼은 진행 중인 프로젝트를 지원합니다.

Patreon 지지자들은 월간 잡지, 비디오 시리즈, 또는 예술가의 급여에 자금을 지원할 수 있습니다. 가장 유명하고 가장 큰 크라우드 펀딩은 킥스타터로, 100,000개 이상의 프로젝트를 위해 25억 달러를 모금했습니다. 성공적인 Kickstarter 프로젝트의 평균 후원자 수는 241명으로 천 명에 훨씬 못 미칩니다. 즉, 진정한 팬이 1,000명이라면 크라우드 펀딩 캠페인은 쉽게 할 수 있습니다. 왜냐하면 정의상 진정한 팬은 Kickstarter 기금 지원자가 될 것이기 때문입니다. (물론 캠페인의 성공은 팬들에게 무엇을 요청하느냐에 달려 있습니다.).

사실은 천 명의 진정한 팬들을 양성하는 것은 시간이 많이 걸리고 때로는 신경이 쓰이며, 모두를 위한 것은 아니라는 것입니다. 이건 또 다른 정규직이 될 수 있습니다. 기껏해야 지속적인 기술이 필요한 소모적이고 어려운 파트타임 작업일 것입니다. 팬들을 상대하고 싶지 않은 많은 크리에이터들이 있고, 솔직히 말해서는 안 됩니다. 그들은 그림을 그리거나, 바느질을 하거나, 음악을 만들고, 그들의 팬들을 다룰 다른 사람을 고용해야 합니다. 만약 당신이 팬들을 상대할 누군가를 추가한다면, 도우미가 당신의 공식을 왜곡하여 당신이 필요로 하는 팬들의 수를 증가시킬 것이지만, 그것이 최선의 조합일 수도 있습니다. 그렇게까지 간다면 중간층, 즉 레이블, 스튜디오, 출판사 및 소매업체에 팬을 "하청"하는 것이 어떨까요? 만약 그들이 당신을 위해 일한다면, 그것도 가능한 방법입니다. 하지만 기억하세요, 대부분의 경우 그들은 당신보다 이것을 훨씬 더 못 할 것입니다.

1,000명의 진정한 팬들의 수학은 양자택일이 아닙니다. 당신이 이 길을 간다고 해서 다른 방법을 배제할 필요는 없습니다. 저를 포함한 많은 크리에이터들이 업계의 대형 중개업자들 외에도 슈퍼 팬들과의 직접적인 관계를 이용할 것입니다. 제가 쓴 책은 몇몇 뉴욕의 유명 출판사들에 의해 출판되었지만, 자비 출판도 합니다. 그리고 저는 킥스타터를 사용하여 진정한 팬들에게 게시했습니다. 저는 내용과 목적에 따라 각각의 형식을 선택했습니다. 하지만 모든 경우에, 진정한 팬들을 키우는 것이야말로 제가 선택한 길을 풍요롭게 해줍니다.

요점(takeaway): '1,000명의 진정한 팬들'은 스타덤에 오르는 것 말고도 성공할 수 있는 방법이 있음을 보여주는 대안적인 길입니다. 플래티넘 베스트셀러 히트곡, 블록버스터, 만인이 아닌 셀러브리티에 오르는, 좁고 가능성 없는 정점에 도달하기 위해 노력하는 대신, 여러분은 수천 명의 진정한 팬들과의 직접적인 연결을 목표로 할 수 있습니다. 이 길에서는, 여러분이 실제로 얼마나 많은 팬들을 얻는지와는 별개로, 여러분은 유행에 대한 애정이 아닌, 마음 속에서 우러난 진심어린 감사에 둘러싸여 있을 것입니다. 한 사람이 희망할 수 있는 목표 중에서는 보다 현명한 쪽일 듯 합니다. 그리고 여러분은 실제로 그곳에 도착할 가능성이 훨씬 더 높습니다.

(아래는 영어 원문입니다. 저 위의 링크로 건너가시면 2008년에 쓴 글의 원문도 나오는데, 그건 딱히 필요할 것 같지 않아 가져오지 않았습니다. 궁금하신 분들은 읽어보시길.)

1,000 True Fans

This is an edited, updated version of an essay I wrote in 2008 when this now popular idea was embryonic and ragged. I recently rewrote it to convey the core ideas, minus out-of-date details. This revisited essay appears in Tim Ferriss’ new book, Tools of Titans. I believe the 1,000 True Fans concept will be useful to anyone making things, or making things happen. If you still want to read the much longer original 2008 essay, you can get it after the end of this version. — KK

To be a successful creator you don’t need millions. You don’t need millions of dollars or millions of customers, millions of clients or millions of fans. To make a living as a craftsperson, photographer, musician, designer, author, animator, app maker, entrepreneur, or inventor you need only thousands of true fans.

A true fan is defined as a fan that will buy anything you produce. These diehard fans will drive 200 miles to see you sing; they will buy the hardback and paperback and audible versions of your book; they will purchase your next figurine sight unseen; they will pay for the “best-of” DVD version of your free youtube channel; they will come to your chef’s table once a month. If you have roughly a thousand of true fans like this (also known as super fans), you can make a living — if you are content to make a living but not a fortune.

Here’s how the math works. You need to meet two criteria. First, you have to create enough each year that you can earn, on average, $100 profit from each true fan. That is easier to do in some arts and businesses than others, but it is a good creative challenge in every area because it is always easier and better to give your existing customers more, than it is to find new fans.

Second, you must have a direct relationship with your fans. That is, they must pay you directly. You get to keep all of their support, unlike the small percent of their fees you might get from a music label, publisher, studio, retailer, or other intermediate. If you keep the full $100 of each true fan, then you need only 1,000 of them to earn $100,000 per year. That’s a living for most folks.

A thousand customers is a whole lot more feasible to aim for than a million fans. Millions of paying fans is not a realistic goal to shoot for, especially when you are starting out. But a thousand fans is doable. You might even be able to remember a thousand names. If you added one new true fan per day, it’d only take a few years to gain a thousand.

The number 1,000 is not absolute. Its significance is in its rough order of magnitude — three orders less than a million. The actual number has to be adjusted for each person. If you are able to only earn $50 per year per true fan, then you need 2,000. (Likewise if you can sell $200 per year, you need only 500 true fans.) Or you may need only $75K per year to live on, so you adjust downward. Or if you are a duet, or have a partner, then you need to multiply by 2 to get 2,000 fans. For a team, you need to multiply further. But the good news is that the increase in the size of your true-fan base is geometric and linear in proportion to the size of the team; if you increase the team by 33% you only need to increase your fan base by 33%.

Another way to calculate the support of a true fan, is to aim to get one day’s wages per year from them. Can you excite or please them sufficient to earn one day’s labor? That’s a high bar, but not impossible for 1,000 people world wide.

And of course, not every fan will be super. While the support of a thousand true fans may be sufficient for a living, for every single true fan, you might have two or three regular fans. Think of concentric circles with true fans at the center and a wider circle of regular fans around them. These regular fans may buy your creations occasionally, or may have bought only once. But their ordinary purchases expand your total income. Perhaps they bring in an additional 50%. Still, you want to focus on the super fans because the enthusiasm of true fans can increase the patronage of regular fans. True fans not only are the direct source of your income, but also your chief marketing force for the ordinary fans.

Fans, customers, patrons have been around forever. What’s new here? A couple of things. While direct relationship with customers was the default mode in old times, the benefits of modern retailing meant that most creators in the last century did not have direct contact with consumers. Often even the publishers, studios, labels and manufacturers did not have such crucial information as the name of their customers. For instance, despite being in business for hundreds of years no New York book publisher knew the names of their core and dedicated readers. For previous creators these intermediates (and there was often more than one) meant you need much larger audiences to have a success. With the advent of ubiquitous peer-to-peer communication and payment systems — also known as the web today — everyone has access to excellent tools that allow anyone to sell directly to anyone else in the world. So a creator in Bend, Oregon can sell — and deliver — a song to someone in Katmandu, Nepal as easily as a New York record label (maybe even more easily). This new technology permits creators to maintain relationships, so that the customer can become a fan, and so that the creator keeps the total amount of payment, which reduces the number of fans needed.

This new ability for the creator to retain the full price is revolutionary, but a second technological innovation amplifies that power further. A fundamental virtue of a peer-to-peer network (like the web) is that the most obscure node is only one click away from the most popular node. In other words the most obscure under-selling book, song, or idea, is only one click away from the best selling book, song or idea. Early in the rise of the web the large aggregators of content and products, such as eBay, Amazon, Netflix, etc, noticed that the total sales of *all* the lowest selling obscure items would equal or in some cases exceed the sales of the few best selling items. Chris Anderson (my successor at Wired) named this effect “The Long Tail,” for the visually graphed shape of the sales distribution curve: a low nearly interminable line of items selling only a few copies per year that form a long “tail” for the abrupt vertical beast of a few bestsellers. But the area of the tail was as big as the head. With that insight, the aggregators had great incentive to encourage audiences to click on the obscure items. They invented recommendation engines and other algorithms to channel attention to the rare creations in the long tail. Even web search companies like Google, Bing, Baidu found it in their interests to reward searchers with the obscure because they could sell ads in the long tail as well. The result was that the most obscure became less obscure.

If you lived in any of the 2 million small towns on Earth you might be the only one in your town to crave death metal music, or get turned on by whispering, or want a left-handed fishing reel. Before the web you’d never be able to satisfy that desire. You’d be alone in your fascination. But now satisfaction is only one click away. Whatever your interests as a creator are, your 1,000 true fans are one click from you. As far as I can tell there is nothing — no product, no idea, no desire — without a fan base on the internet. Every thing made, or thought of, can interest at least one person in a million — it’s a low bar. Yet if even only one out of million people were interested, that’s potentially 7,000 people on the planet. That means that any 1-in-a-million appeal can find 1,000 true fans. The trick is to practically find those fans, or more accurately, to have them find you.

Now here’s the thing; the big corporations, the intermediates, the commercial producers, are all under-equipped and ill suited to connect with these thousand true fans. They are institutionally unable to find and deliver niche audiences and consumers. That means the long tail is wide open to you, the creator. You’ll have your one-in-a-million true fans to yourself. And the tools for connecting keep getting better, including the recent innovations in social media. It has never been easier to gather 1,000 true fans around a creator, and never easier to keep them near.

One of the many new innovations serving the true fan creator is crowdfunding. Having your fans finance your next product for them is genius. Win-win all around. There are about 2,000 different crowdfunding platforms worldwide, many of them specializing in specific fields: raising money for science experiments, for bands, or documentaries. Each has its own requirements and a different funding model, in addition to specialized interests. Some platforms require “all or nothing” funding goals, others permit partial funding, some raise money for completed projects, some like Patreon, fund ongoing projects. Patreon supporters might fund a monthly magazine, or a video series, or an artist’s salary. The most famous and largest crowdfunder is Kickstarter, which has raised $2.5 billion for more than 100,000 projects. The average number of supporters for a successful Kickstarter project is 241 funders — far less than a thousand. That means If you have 1,000 true fans you can do a crowdfunding campaign, because by definition a true fan will become a Kickstarter funder. (Although success of your campaign is dependent on what you ask of your fans).

The truth is that cultivating a thousand true fans is time consuming, sometimes nerve racking, and not for everyone. Done well (and why not do it well?) it can become another full-time job. At best it will be a consuming and challenging part-time task that requires ongoing skills. There are many creators who don’t want to deal with fans, and honestly should not. They should just paint, or sew, or make music, and hire someone else to deal with their superfans. If that is you and you add someone to deal with fans, a helper will skew your formula, increasing the number of fans you need, but that might be the best mix. If you go that far, then why not “subcontract” out dealing with fans to the middle people — the labels and studios and publishers and retailers? If they work for you, fine, but remember, in most cases they would be even worse at this than you would.

The mathematics of 1,000 true fans is not a binary choice. You don’t have to go this route to the exclusion of another. Many creators, including myself, will use direct relations with super fans in addition to mainstream intermediaries. I have been published by several big-time New York publishers. I have self-published. And I have used Kickstarter to publish to my true fans. I chose each format depending on the content and my aim. But in every case, cultivating my true fans enriches the route I choose.

The takeaway: 1,000 true fans is an alternative path to success other than stardom. Instead of trying to reach the narrow and unlikely peaks of platinum bestseller hits, blockbusters, and celebrity status, you can aim for direct connection with a thousand true fans. On your way, no matter how many fans you actually succeed in gaining, you’ll be surrounded not by faddish infatuation, but by genuine and true appreciation. It’s a much saner destiny to hope for. And you are much more likely to actually arrive there.

'기양 살다가 확' 카테고리의 다른 글

| 2023년에 보는 '넷플릭스 효과'. 작가 파업의 결과는.... (0) | 2023.11.01 |

|---|---|

| 테드 창이 본 AI, "지금 우리가 가진 기계에겐 의식이 없다" (0) | 2023.06.04 |

| 이탈리아식 생선찜 카르토치오, 누구나 할수 있다 (3) | 2018.08.19 |

| St. John과 관련된 퀴즈를 푸는 법 (2) | 2018.07.11 |

| 차이나는 클라스, 제1권 발매 이벤트! (2) | 2018.07.09 |